이너프오의 2교시

계단 사이 숨겨진 진실 '기생충' 본문

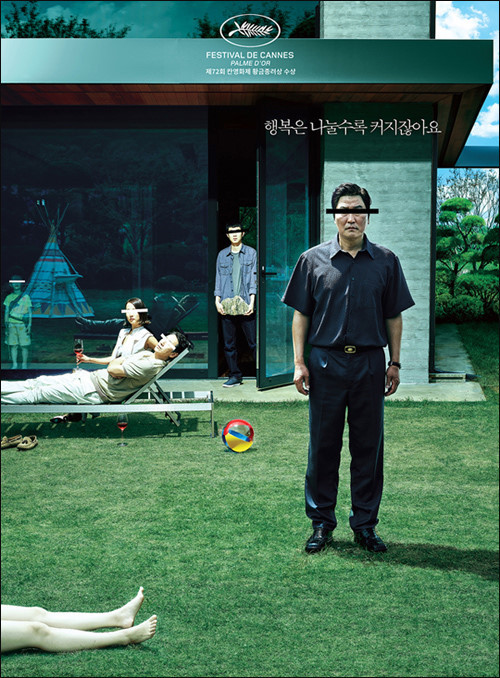

두 가족, 하나의 세계

『기생충』은 두 가족의 극단적인 삶을 대비시키며, 계급과 생존에 관한 날카로운 질문을 던지는 작품입니다.

지하 반지하에 사는 ‘기택’ 가족과 언덕 위 고급 주택에 사는 ‘박사장’ 가족은, 같은 도시 안에서도 전혀 다른 세상을 살아가고 있습니다.

봉준호 감독님은 이 두 가족을 중심으로, 사회 구조 안에서의 불평등과 위계를 날카롭게 묘사하고 계십니다.

기택 역의 송강호 님을 비롯한 배우 분들의 연기는 각 인물의 현실적이고도 복합적인 면모를 생생하게 보여주십니다.

기택 가족은 능동적이고 영리하지만, 동시에 어쩔 수 없이 위선을 연기하며 생존을 꾀합니다.

반면 박사장 가족은 무심하게 친절하고, 현실의 고통에 대해 무지한 채 살아갑니다. 이러한 대비는 이야기의 중심 갈등을 더욱 또렷하게 드러냅니다.

영화는 초반부에 ‘기택 가족’이 박사장네에 하나둘씩 스며드는 과정을 블랙코미디처럼 흥미롭게 풀어냅니다.

하지만 그 유쾌함 속에도 불편한 현실이 스며들어 있으며, 관객은 웃음 뒤에 감춰진 씁쓸함을 점차 체감하게 됩니다.

이처럼 『기생충』은 흥미롭고도 불안한 분위기로 관객을 이야기 속으로 끌어들입니다.

들켜서는 안 될 경계

영화의 전환점은 지하실의 비밀이 드러나는 순간부터 시작됩니다.

예상치 못한 공간의 등장은 단순한 반전 장치에 그치지 않고, ‘기생’이라는 테마를 더욱 심화시킵니다.

지하실에 숨어 살던 전 가정부의 남편과 그 현실은, 기택 가족보다 더 깊은 ‘하층’의 존재를 드러내며 계층 구조의 무게를 절감하게 만듭니다.

봉준호 감독님은 공간의 높낮이로 사회의 위계를 시각적으로 표현하십니다.

계단은 단지 집의 구조물이 아니라, 인물들이 이동할 때마다 신분의 이동 또는 고립을 상징합니다.

박사장 가족의 집은 빛과 여유로 가득하지만, 그 아래로 내려갈수록 어둠과 침묵, 그리고 숨겨진 삶이 기다리고 있습니다.

이 시점부터 영화는 점차 장르의 경계를 넘나들며, 서스펜스와 공포, 슬픔이 뒤섞인 혼란스러운 감정으로 관객을 몰입시킵니다.

들키지 않기 위한 몸부림, 위치를 빼앗기지 않으려는 필사적인 경쟁, 그리고 그 끝에 도달하는 파국은 단순한 이야기의 흐름이 아닌, 우리 사회가 숨기고 싶은 진실의 은유로 작용합니다.

『기생충』은 이렇듯 “누가 누구에게 기생하고 있는가”라는 질문을 끊임없이 던지며, 단순한 선악 구도를 넘어서는 복합적인 감정을 만들어냅니다.

숨은 자와 드러난 자, 지배자와 피지배자 사이의 경계는 생각보다 훨씬 모호하다는 것을 느끼게 됩니다.

무너진 선, 씁쓸한 여운

영화의 마지막은 참혹한 사건과 함께 모든 경계가 무너지는 순간을 보여줍니다.

겉으로는 평온했던 생일파티가 피로 얼룩지며, 그간 쌓여왔던 긴장이 폭발하고 맙니다.

이 장면은 단순한 비극이라기보다는, 쌓이고 쌓인 감정의 결과물이자, 이해받지 못한 존재의 마지막 외침으로 보아야 할 것입니다.

기택의 마지막 선택은 충동적이지만 동시에 축적된 감정의 총합이라 할 수 있습니다.

박사장의 무심한 손가락짓, 무언의 비하, 위선적인 거리두기까지, 모든 것이 하나로 이어져 참담한 결말을 이끕니다.

그 이후 지하실로 숨어드는 기택의 모습은 마치 인간이 만든 위계 속에 영원히 갇혀버린 또 다른 ‘기생충’처럼 느껴집니다.

아들 ‘기우’의 마지막 내레이션은 허망한 꿈과 현실 사이의 간극을 드러내며, 관객에게 강한 여운을 남깁니다.

언젠가 성공해서 아버지를 구하겠다는 그 말은 과연 희망일까요, 혹은 끝내 실현되지 않을 허상일까요.

이 모호함이야말로 『기생충』이 주는 가장 큰 충격이며 동시에 가장 현실적인 질문입니다.

결국 『기생충』은 한국 사회를 넘어 세계인의 공감을 얻은 이유를 분명히 보여줍니다.

계급, 공간, 관계, 꿈—all of these things are inseparable from one another. 봉준호 감독님의 날카로운 시선과 유려한 연출은, 이 불편한 진실을 잊을 수 없는 이야기로 승화시켰습니다.

'영화리뷰' 카테고리의 다른 글

| 말을 지키려는 마음의 기록 '말모이' (0) | 2025.03.19 |

|---|---|

| 수사보다 장사, 웃음 폭발 '극한직업' (0) | 2025.03.19 |

| 바닷속 욕망, 육지 위의 전쟁 '밀수' (0) | 2025.03.19 |

| 잠에서 깨어난 불안의 그림자 '잠' (0) | 2025.03.19 |

| 다름을 안아주는 온도 '엘리멘탈' (0) | 2025.03.17 |